УДК 378, 14

Р. В. Кулиш (Украина, г. Николаев)

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ОБУЧЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ

ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ (вторая половина

ХХ столетия)

В статье показано обоснование использования технических средств

обучения таких как замкнутая система телевидения, видеомагнитофоны и

технические средства оперативной обратной связи в процессе педагогической практики

студентов в общеобразовательной школе, что дает возможность значительно повысить

её эффективность.

Ключевые

слова: педагогическая практика, эффективность,

технические средства обучения, микрообучение.

Процессы глобализации, изменившие условия развития общества, выдвигают новые требования к подготовке специалистов, что придает этой теме особую актуальность. Для реализации новой парадигмы системы высшего профессионального образования необходимо усовершенствовать многие аспекты учебно-воспитательной работы в педагогических вузах, среди которых важное место занимает педагогическая практика студентов [1, c. 6].

Проблема повышения эффективности педагогической практики включает в себя ряд аспектов, важными из которых являются глубокое изучение студентами всех предметов теоретического курса, а также применение технических средств обучения в ходе педагогической практики.

Однако, на данном этапе развития общества и совершенствования системы высшего педагогического образования, проблема применения технических средств обучения, и при подготовке студентов к педагогической практики, и в ходе практики утратила свою значимость.

Поэтому мы решили вернуться к тому опыту использования технических средств обучения в ходе

педпрактики студентов, методика которого была разработана и применена в ходе

педагогической практики студентов в 80-х годах ХХ столетия в Николаевском

педагогическом институте им. В. Г. Белинского [3].

Различные стороны педагогической практики освещения в ряде диссертационных работ, а также в сборниках материалов конференций и совещаний по проблемам педагогики высшей школы [2]. Теоретическая и практическая разработка профессиональной направленности педагогической практики занимала значительное место в исследованиях О. А. Абдулиной, А. П. Акимовой, Н. М. Грищенко, Г. С. Деркача, А. В. Киричук, З. Ф. Есаревой, З. Ф. Леоновой и ряде других авторов [4].

Вопросам применения студентами технических средств обучения в процессе прохождения педпрактики посвятили свои исследования В. П. Беспалько [2, с. 15], В. В. Завятов, Н. П. Івашкевич, Л. П. Прессман [5, с. 76]. Наше исследование по данной проблеме отличается от исследования выше названных авторов тем, что мы применили технические средства обучения для самовоспитания студентов-практиков, усовершенствования их личности.

Целью статьи

является анализ проблемы применения технических средств обучения (ТСО) в

привлечении студентов-практикантов к целенаправленному наблюдению за учебной и

воспитательной деятельностью в школе, работой учителей, с использованием специально

разработанной "программы наблюдения", телевизионного наблюдения по

сравнению с традиционным прямым наблюдением; анализом использования видеозаписи

с помощью видеомагнитофонов разного типа для формирования у студентов

профессиональных качеств учителя; использования микрообучения в подготовке

студентов к педагогической практике.

В условиях модернизации работы высшей школы становится чрезвычайно важным ускоренное внедрение наиболее перспективных достижений современной техники в учебный процесс и в частности для улучшения подготовки будущих учителей. При том "…нужно признать, что возможности современной техники во много раз превосходят то, что требует от неё педагогика. Педагоги ещё робко и неуверенно прибегают к технике для решения своих задач… Словом, в современных условиях долг за педагогикой, а не за техникой, и развитие технических средств обучения, начиная от замысла и кончая использованием, – это, прежде всего педагогическая задача" [2].

Многочисленными экспериментами и теоретическими исследованиями установлена высокая эффективность применения различных технических средств обучения при соблюдении соответствующих дидактических требований. Однако, внедрение многих технических средств обучения в широкую практику замедляется не столько их недостатком, сколько отсутствием соответствующей методики применения.

Педагогическая

наука накопила определённый опыт использования наглядности в обучении. На протяжении

многих веков реализация этого дидактического принципа сводилась в основном к

применению в обучении студентов наглядных пособий, воспринимаемых визуально и

притом непосредственно. Бурный научно-технический прогресс дает возможность

по-новому решать многие вопросы теории и практики обучения в средней и высшей

школах, в том числе и проблему наглядности.

Большое значение в привлечении студентов к целенаправленному наблюдению учебной и воспитательной

деятельности в школе, классе имеет ознакомление их с положительными и

отрицательными сторонами работы учителя. Сделать это непосредственно по ходу

развития урока, когда студенты наблюдают за работой учителя, методист не имеет

возможности. Поэтому многие практиканты медленно овладевают умением активно

наблюдать урок, часто пропускают важные его моменты. Если практикант и заметил

что-то важное или необычное, то по причине нежелания нарушать учебный процесс,

он не обращается к методисту.

С другой стороны, присутствие на уроке учителя группы студентов-практикантов с методистами института тоже не остается незамеченным как учителем, проводящим урок, так и учениками. На вопрос анкеты "Как Вы относитесь к появлению студентов на уроке?" примерно третья часть опрошенных учеников ответили, что присутствие на уроках студентов является в той или иной степени помехой. Свыше половины учеников считает, что к ним на уроки приходит слишком много студентов-практикантов.

Проводя

эксперимент, мы применили замкнутую систему телевидения в ходе педагогической

практики студентов в школе для обучения их целенаправленному наблюдению. Только

умеющий наблюдать сможет научить этому детей, сформировать наблюдательность у

учеников как черту личности. Умение наблюдать, бать наблюдательным, это не

только личностные качества человека, но и общественное достояние человека. На

особое значение умения наблюдать указывал Д. И. Писарев: "Сделать

человека хорошим наблюдателем, значит оказать ему на всю жизнь очень не малую

услугу и притом оказать её не ему одному, а всему обществу, в котором человеку

придётся жить".

Нами разработана и

внедрена в практику программа целенаправленного психолого-педагогического наблюдения

учебно-воспитательного процесса в школе, куда внесены следующие задания для

студентов:

- как организовано восприятие, какими методами и средствами поддерживалось произвольное внимание учащихся на уроке;

- какими приёмами и методами активизируется мыслительная деятельность учащихся при изучении нового материала;

- как учитель использует творческое воображение при изучении и закреплении нового материала;

- роль эмоциональных компонентов в интеллектуальной деятельности школьника;

- как организовано запоминание изучаемого материала;

- способствует ли изучение нового материала формированию у школьников сознательности и нравственности;

- воспитываются ли у школьников устойчивые интересы к учению и потребности к трудовой деятельности;

- каковы пути развития у школьников творческих способностей и самостоятельности;

- каким образом воспитываются волевые черты характера личности школьника.

Каждый студент, получив такую программу наблюдения, изучает программную литературу и в течение первой недели практики ведет наблюдение за работой учителя и поведением учащихся.

Применение

ЗСТ при проведении педагогических наблюдений дает возможность

студентам-практикантам, методистам института располагаться не в классе, в котором

идет урок или беседа, а в учительской или другом помещении, куда изображение

передается на обычный телевизор. Это позволяет устранить один из недостатков

организации проведения практики – присутствие посторонних наблюдателей

уже не мешает ни ученикам, ни учителю. Адаптация к установленному в классе оборудованию

для передачи телеизображения происходит очень быстро и ученики, и учитель,

скоро совершенно перестают замечать его, даже если подвижная телекамера

начинает перемещаться.

Методист получает возможность активно руководить процессом наблюдения и анализом урока, своевременно обращать внимание студентов на те моменты урока, которые представляют особый интерес. Следовательно, ни студенты, ни методист при такой организации наблюдения и анализе урока не мешают учителю и ученикам в их деятельности.

Для выяснения эффективности предложенной методики применения ЗСТ в ходе практики, о выяснении преимуществ теленаблюдения по сравнению с традиционным прямым наблюдением со студентами-практикантами было проведено анкетирование. Ниже приводим вопросы к студентам:

- какую роль играло использование замкнутой системы телевидения (ЗСТ) в ходе педпрактики:

o создавало благоприятные возможности для целенаправленного наблюдения за работой учителя на уроке (да, нет);

o способствовало объективизации процесса наблюдения за уроком (да, нет);

o дало возможность обмениваться мнениями с методистом и между студентами; способствовало развитию аналитического мышления.

Анализ анкетирования показал, что применение ЗСТ в основном воспринимается учителями, методистами и студентами, как положительный фактор в овладении основами педагогического мастерства, что даёт возможность существенно повысить эффективность педагогической практики в целом.

Следует отметить, что наблюдение с помощью ЗСТ, как и традиционные приемы педагогических наблюдений, не может обеспечить консервации и последующего воспроизведения того, что происходило на уроке. Использование записи изображения могло бы существенно повысить качество и эффективность наблюдения и обсуждения уроков.

Совершенно новые возможности открываются для проведения педагогической практики при использовании видеозаписи с помощью видеомагнитофонов разного тепа. Характерной особенностью видеозаписи является возможность одновременной и относительно простой (по операциям) синхронной фиксации изображения и звука, и мгновенного их воспроизведения. Именно эта возможность и определяет специфику видеозаписи как нового вида средств обучения. Видеозапись может применяться как самостоятельно, так и параллельно с помощью замкнутой системы телевидения. Применение видеозаписи дает возможность в ходе урока или после его проведения воспроизвести весь урок или наиболее характерные его моменты и события. При необходимости изображение может быть воспроизведено в замедленном темпе и даже остановлено. Это предоставляет в распоряжение методиста и самих студентов богатейшую в дидактическом отношении наглядность.

Из

всего многообразия возможных направлений использования видеомагнитофонов в

педагогической практике студентов мы рассмотрим применение видеозаписи для

формирования профессиональных качеств учителя у студентов таких, как умение выбирать

нужной тон и стиль общения с детьми; владеть культурой речи и выразительного

показа воспитателем определенных чувств своего субъективного отношения к тем

или иным действиям детей. Применяя видеозапись, студент-практикант получает

возможность наблюдать за собой, за своим поведением, жестами, мимикой и,

естественно, за речью, артикуляцией, а одновременно с этим и за поведением

учащихся в классе. Увиденное он может использовать непосредственно для самоанализа

после проведения занятия. Практиканты осуществили самоанализ по заданным

тестам, относящимся к разным сторонам деятельности учителя по следующим направлениям:

І. Самооценка студента. 1. Мои эмоции. 2. Голос, шаг. 3. Движения. 4. Знания. 5. Сила выражения.

ІІ. Оценка

поведения учеников по отношению ко мне и друг к другу. 1. Мои особенности

вести урок. 2. Моя внимательность к

отдельным ученикам. 3. Мой контакт с классом. 4. Дисциплинарные меры. 5. Нарушение

дисциплины учениками. 6. Контакт между учениками. 7. Оценка физических и

умственных способностей учеников. 6. Оценка умственной активности учеников.

ІІІ. Моё планирование урока. 1. Оценка предпосылок планирования урока. 2. Структура урока. 3. Наглядные пособия. 4. Использование доски. 5. Последовательные ступени урока. 6. Как я задаю вопросы. 7. Шум и нарушения со стороны. 8. Влияние ситуации эксперимента на учеников.

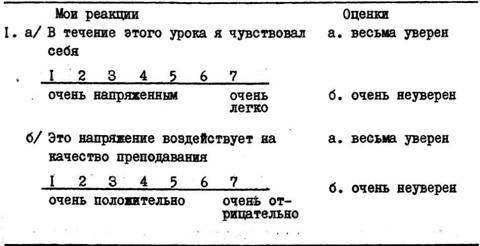

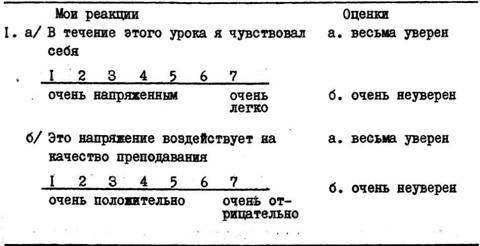

По этим тестам студенты оценивали все что происходит

на уроке. Чтобы данные эксперимента можно было математически обработать, возможная

самооценка записывалась по определенной

матрице в виде двух ответов в утвердительной форме. Студенты должны были

показать свое отношение к ним путем обведения цифры кружком, которая ближе

всего соответствует тому, что они чувствуют относительно этих утверждений.

Кроме того, показывая насколько они уверены или неуверенны в своей оценке,

обводили кружком буквы "а" или "б" второй колонки. Пример:

После проведения студентом урока, ему предлагалось просмотреть видеозапись, т.е. самонаблюдать деятельность на уроке. Характерно, что первые кадры самонаблюдения вызывают некоторое смущение, удивление и даже испуг у студентов. Бывали случаи, когда они не узнавали себя, а многие имели о себе совсем другое представление.

С целью выяснения

роли видеозаписи студентам была дана возможность ответить на следующие вопросы:

- помогла ли видеозапись:

а) преодолеть замеченные недостатки и дала ли возможность освободиться от общей неуверенности и напряженности;

б) совершенствованию психолого-педагоги-ческой наблюдательности;

в) развитию организаторских умений;

г) лучше контролировать деятельностью свою деятельность;

д) созданию

положительного эмоционального фона.

Из ответов видно,

что видеозапись способствовала большинству студентов совершенствовать психолого-педагогическую

наблюдательность и развивать внимание (85% из числа опрошенных); 81 % давала

возможность освободиться от неуверенности и напряженности. Это свидетельствует

об эффективности применения видеозаписи в ходе

педагогической практики.

Для выяснения

отношения к эксперименту, были составлены

три анкеты и розданы преподавателям пединститута, студентам, участвовавшим в

эксперименте и студентам того же факультета, не участвовавшим в нем. Ответы

можно комментировать следующим образом. Преподаватели института в своем

большинстве (75%) считает, что эксперимент очень важен, участие в нем студентов

имеет большое значение для совершенствования подготовки учителей. В будущем

пединститут должен в широком масштабе развернуть исследовательскую работу по

применению системы замкнутого телевидения и видеозаписи в обучении студентов.

Студенты, не участвовавшие в эксперименте, все положительно отнеслись к использованию

данных технических средств обучения и хотели бы тоже подвергнуться

эксперименту. Студенты, участвующие в эксперименте, все довольны экспериментом.

Некоторые из них отмечают первоначально отрицательную реакцию на проведение

видеозаписи и считают, что эксперимент является очень ценным опытом в их

практике.

Экспериментальная

работа по использованию видеозаписи во время проведения педпрактики позволяет

сделать вывод, что применение видеозаписи и последующего воспроизведения

основных моментов урока, внеклассного мероприятия, проводимого будущим учителем,

дает ему возможность делать самоанализ и является эффективным фактором

формирования педагогических умений; повышает основы профессионального

мастерства, помогает совершенствованию поведения будущего учителя перед

учащимися и развивает педагогическую наблюдательность.

Применение

видеозаписи в процессе подготовки будущего

учителя к педагогической деятельности может быть применено не только в ходе

педпрактики, но и во время подготовки к ней. Использование видеозаписи дало

возможность выработать новую своеобразную методику обучения, получившую название микрообучение.

Микрообучение – это

обучающая ситуация, которая сокращена по продолжительности времени и числу

учащихся, по сравнению с уроком. Схематично микрообучение можно представить в

виде нескольких взаимосвязанных этапов. На первом этапе обучаемым демонстрируется

модель-образец действий учителя в типичной ситуации с применением основных

педагогических умений и навыков. После тщательного изучения студентами

моделируемых ситуаций, под руководством преподавателя проводится психолого-педагогическое

обоснование увиденного. В ходе разбора устанавливается содержание

педагогической задачи, выделяются компоненты основного формируемого умения и

последовательность его выполнения.

На следующем этапе студент воспроизводит формируемое умение. Получив соответствующее задание, он воспроизводит в группе ситуацию, сходную с показанной в модели.

После просмотра

видеозаписи, демонстрирующей работу студента, проводится разбор микрозадания.

Это позволяет студенту видеть себя со стороны и помогает всем членам группы

лучше воспринимать и усваивать изучаемый материал. Кроме того, здесь

достигается обратная связь, которая отсутствует при традиционной форме

обучения. Видеозапись позволяет корректировать и обогащать личный опыт студентов,

совершенствовать их профессионально-педагогическую подготовку.

Выводы и перспективы дальнейших

исследований. Соответственно изложенных

теоретических позиций относительно понимания повышения эффективности педагогической

практики студентов в общеобразовательной школе с помощью использования технических

средств обучения – замкнутой системы телевидения, видеомагнитофонов и

технических средств оперативной обратной связи – изложено в авторском диссертационном

исследовании "Пути повышения эффективности педагогической практики

студентов пединститутов в общеобразовательной школе" [3]. Перспективы дальнейших

исследований видим в разработке и издании методического пособия по

педагогической практике студентов с использованием ТСО в современных учебных

заведениях Украины.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андрущенко

В.П. Модернізація

педагогічної освіти в контексті Болонського процесу / Андрущенко В.П. // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 5-9.

2. Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) / В.П. Беспалько. – М.: Изд-во Московского психолого-социального ин-та, 2002.

3. Кулиш

Р.В. Пути повышения эффективности

педагогической практики студентов пединститутов в общеобразовательной школе : Дисс. на соискание

учёной степени канд. пед. наук / Р.В. Кулиш. – К., 1978.

4. Новые технические средства в практической подготовке будущих учителей. – Тезисы докладов межвузовской научно-методической конференции "Технические средства и программирование обучение в учебном процессе". Часть ІІ. – Уфа, 1975.

5. Прессман

Л.Н. Технические средства в профессиональной

подготовке будущих учителей / Л.Н. Прессман // Советская педагогика. – 1972. – № 9.

– С. 75-86.

Подано до редакції 08.06.11

_____________